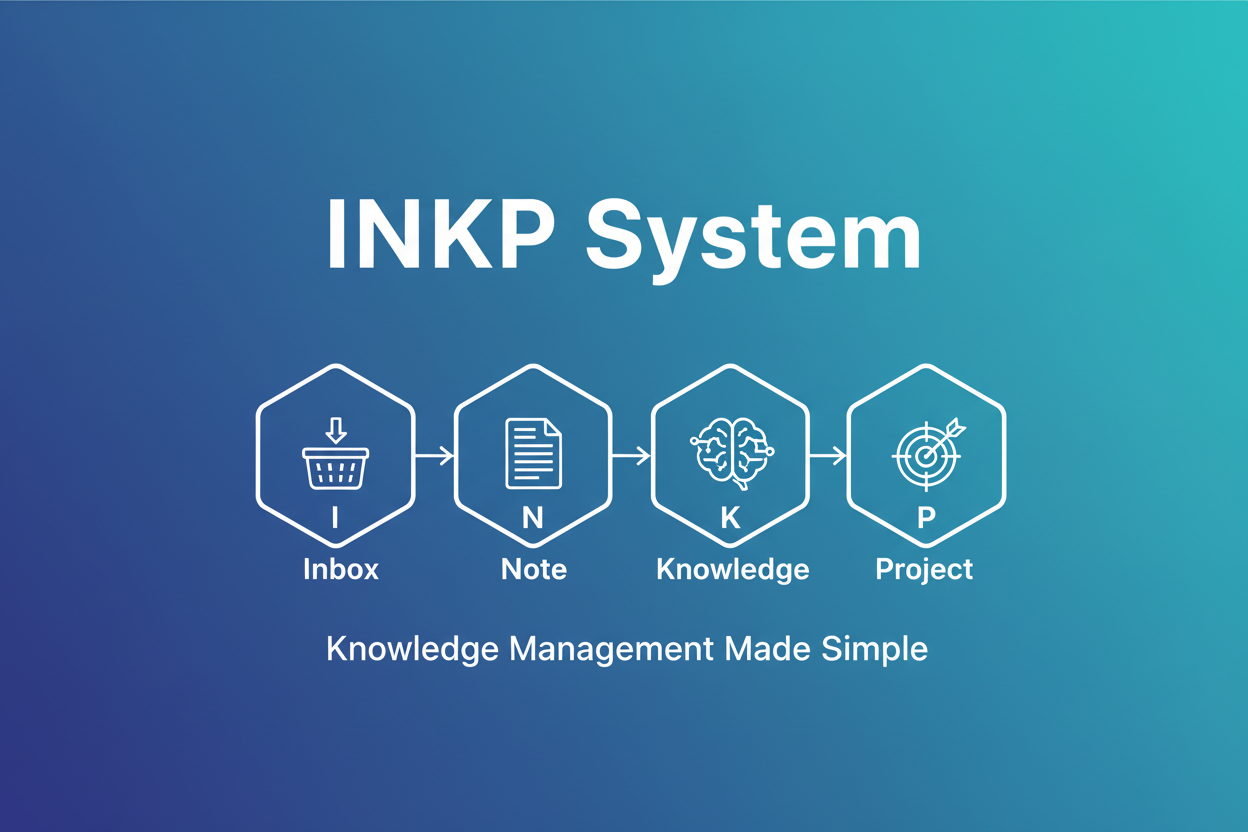

1. INKP 笔记系统概述

1.1 INKP 概念

INKP 强调通过概念笔记的层级梳理,探究不同概念间的联系,以增强对复杂知识的理解。

1.2 核心理念

INKP 系统基于三大核心原则:

-

一切以"用"为主:记笔记是为了用,不用的笔记没有价值

-

以"主题"为核心:主题即项目,记笔记的目的在于支撑主题

-

建立习惯:定期回顾、整理、应用和归档

1.3 系统架构

INKP 系统由四个核心模块组成:

-

I (Inbox):收集箱,用于收集零碎信息

-

N (Note):笔记库,存放完善的参考笔记

-

K (Knowledge):知识库,将笔记主题化组织

-

P (Project):项目库,实际的输出和应用

2. INKP 四大模块详解

2.1 Inbox(收集箱)

功能定位:收集任何时刻、任何方式得到的零碎资讯

操作要点:

-

用关键词记录,快速捕捉信息

-

不需要完整结构,重在及时收集

-

定期清理,避免信息堆积

实践建议:

-

使用手机端工具快速进行随时收集

-

为每条信息标注关键词,便于后续整理

-

设定固定时间进行 Inbox 清理

2.2 Note(参考笔记)

功能定位:存放从 Inbox 中经过整理的完整笔记

特征要求:

-

具有完整的时间、标题及脉络

-

用自己的语言重新表述

-

结构清晰,便于引用

整理流程:

-

从 Inbox 选择有价值的信息

-

用自己的话重新表述

-

补充完整的背景和脉络

-

标注来源和时间

2.3 Knowledge(主题笔记)

功能定位:将 Note 中的笔记主题化组织,是系统的核心

组织原则:

-

围绕特定主题或用途组织

-

通过链接引用相关的参考笔记

-

形成知识网络,支撑项目需要

构建方法:

-

识别常用的主题领域

-

建立主题笔记框架

-

将相关的参考笔记链接到对应主题

-

定期更新和完善主题内容

2.4 Project(项目应用)

功能定位:实际的输出和应用场景

应用形式:

-

文章写作

-

演讲准备

-

工作报告

-

学习总结

3. INKP 系统的实践流程

3.1 五步工作流程

-

收集:将零碎信息快速记录到 Inbox

-

完善:整理 Inbox 内容,形成完整的参考笔记

-

整理:将参考笔记按主题组织到 Knowledge

-

应用:基于主题笔记进行实际输出和应用

-

归档:对已充分使用的笔记进行归档或删除

3.2 知识消化五步法

针对概念笔记的处理,INKP 提出了专门的消化方法:

-

原文摘抄:记录原始信息

-

记出处:标注信息来源

-

写启发:记录个人思考

-

举例子:提供具体实例

-

找联系:建立与其他知识的连接

4. INKP 在不同工具中的实现

4.1 现代双链笔记工具实现

Obsidian 实现方案:

-

建立四个主文件夹对应 INKP 模块

-

利用双向链接建立知识网络

-

使用插件增强功能(如日记、模板等)

Heptabase 实现方案:

-

利用白板功能可视化知识结构

-

Journal 功能对应 Inbox

-

卡片系统对应 Note 和 Knowledge

4.2 轻量级工具实现

flomo 实现方案:

-

使用标签系统区分不同模块

-

通过 #inbox、#note、#knowledge 等标签分类

-

利用回顾功能定期整理

5. INKP 系统的优势与局限

5.1 主要优势

-

目标导向明确:以实际应用为目标,避免无效积累

-

结构清晰:四个模块各司其职,流程明确

-

知识流动:实现从收集到应用的完整闭环

-

灵活适配:可在多种工具中实现

5.2 存在局限

-

学习成本较高:需要时间建立习惯和流程

-

维护工作量大:需要定期整理和回顾

-

适用性局限:更适合专业研究者和内容创作者

-

工具依赖性:不同工具的实现效果差异較大

6. 实践建议与最佳实践

6.1 入门建议

-

从简单开始:先建立基本的四个分类,逐步完善

-

选择合适工具:根据个人需求选择适合的笔记工具

-

建立习惯:设定固定的整理和回顾时间

-

重视应用:确保知识能够实际输出和使用

6.2 进阶实践

-

建立模板:为不同类型的笔记建立标准模板

-

使用自动化:通过工具的自动化功能提高效率

-

定期评估:评估系统的使用效果,及时调整

-

知识网络:重视知识间的关联,建立知识图谱

6.3 常见问题与解决方案

问题1:Inbox 信息堆积

- 解决方案:设定每日或每周的固定清理时间

问题2:主题笔记难以建立

- 解决方案:从实际项目需求出发,逐步识别主题

问题3:系统维护负担重

- 解决方案:简化流程,重视自动化工具的使用